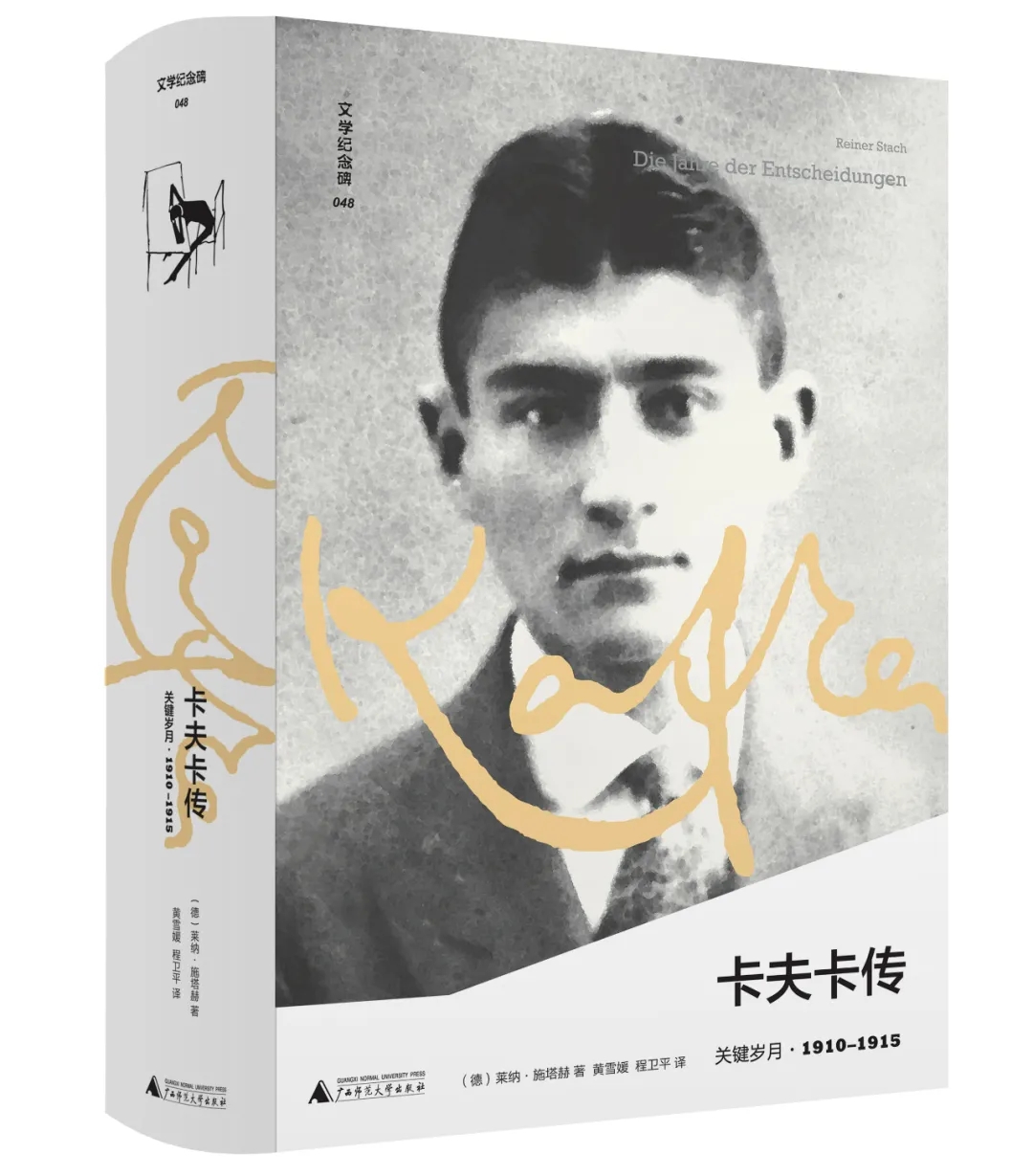

读一本比小说更精彩的传记 |《卡夫卡传》线上共读会

我没有文学的兴趣,我是由文学所构成,我不是其他的什么。也不可能是其他的什么。

——弗朗茨·卡夫卡

140年前出生的布拉格文青卡夫卡一向给人阴郁、颓丧的印象,作品更是晦涩难解,幻如迷宫、怪若梦境。不过最近他好像一下子又火了,TikTok上在“Kafka”的话题下已有1.3亿浏览量;国内改编自卡夫卡作品的舞台剧,一场接一场。在疫情与后疫情时代,在AI侵入感越来越剧烈的今天,我们的目光为何再次转向卡夫卡?我想,读《变形记》《审判》《地洞》《城堡》,才发现我们现代人的生存困境、权力的噩梦、技术乌托邦的幻灭、官僚机器的裹挟早已被卡夫卡一一写进他的文学城堡,一幅幅隐喻的画面夸张地悬挂在高墙四壁,而我们现在急需一把钥匙来打开城堡的门。

对我来说,《卡夫卡传:关键岁月》就是这样一把钥匙。

读传记才发现,那些怪诞、奇谲的画面大都来自卡夫卡充满隐喻的生活。德国学者莱纳·施塔赫研究卡夫卡迄今40多年,他为这套《卡夫卡传》工作了18 年。他跟我说,面对世界上众多错误的或者半真半假的卡夫卡“传奇”,他想尽力如实描绘一幅彩色的卡夫卡画面,这是他作传的初衷。这套传记并非胜在厚重(德文版三卷2000多页),打动我的是渗透在字里行间的极强同理心,施塔赫对卡夫卡爱得深沉,更理解得深刻,传记将严谨的材料分析与小说化的叙述手法熔为一炉,堪称一绝,难怪匈牙利诺奖作家伊姆雷说它“本身就是一部长篇小说”。我自己则是在翻译这本卡夫卡传记的漫长过程中慢慢爱上卡夫卡的,即便他在情感世界那么拧巴、那么纠结、那么敏感,但读完此书你仍会结识一个可爱、幽默、敬业、无比真诚(包括他的痛苦)的青年,一个和你我一样因职业和志业的割裂而痛苦的人,因想要结婚又怕失去自由而摇摆的人。难怪卡夫卡也爱读传记,他想在名人经历里寻找人生之路的启迪,而我们读卡夫卡传记,也不仅是在其生活中为他“过度编码”的奇作寻找注解,我们更能发现自己身上那个陌生的或沉睡的卡夫卡。而我在译到卡夫卡女友菲莉丝背负沉重压力依恋着卡夫卡的第十五章,几乎一边译一边要流下泪来。

也许我们真的可以像读长篇小说那样读一部严肃的作家传记。

我是《卡夫卡传》译者之一程卫平,我也是这套传记的编辑,更和大家一样是卡夫卡的热情读者。2023年是这位现代派小说先驱诞辰140周年。4月21日至5月28日,在这个鲜花和阳光在无数卡夫卡时刻之后重又灼人眼的春天,我且带大家走入卡夫卡的人生,穿越到他的“关键岁月”,与他一同感受时代变迁和个人命运碰撞交叠的厚度和浓度。

4月21日-4月28日

第五章 荣博恩疗养院,最后一站

4月29日-5月5日

第六章 一位柏林小姐

第七章 最初的狂喜:《判决》和《司炉》

第八章 坠窗事件

第九章 女孩,女士,女人

第十章 为信痴狂

第十一章 快乐时日,小小诡计

第十二章 鲍尔一家

5月6日-5月12日

第十三章 美国和回归:《失踪者》

第十四章 《变形记》:充满隐喻的生活

第十五章 害怕变疯

第十六章 巴尔干战争:邻国大屠杀

第十七章 一九一三

第十八章 《失踪者》:完美与坠落

第十九章 创造与夸张

5月13日-5月20日

第二十章 性恐惧与献身

第二十一章 工作领域:高科技与官僚主义幽灵

第二十二章 求婚

第二十三章 文学,只是文学

第二十四章 维也纳的三场会议

第二十五章 的里雅斯特,威尼斯,维罗纳,里瓦

第二十六章 信使布洛赫

第二十七章 堕入谷底

第二十八章 卡夫卡与穆齐尔

5月21日-5月28日

第二十九章 婚姻计划与禁欲主义

第三十章 柏林的法庭

第三十一章 世界大战

第三十二章 自我审判:《诉讼》与《在流放地》

第三十三章 东欧犹太人回归

第三十四章 杂音乱心

第三十五章 进入无人区

致谢

译后记

欢迎各位每日打卡,打卡内容可以是阅读进度、书摘、感想、疑问等等,打卡频率不限;

我们将在打卡留言并坚持到最后的朋友中抽选出三位,各送出卡夫卡140周年纪念金属书签一枚(随机款)。

卡夫卡传:关键岁月

[德]莱纳·施塔赫 著

黄雪媛 程卫平 译

广西师范大学出版社 | 上海贝贝特

2022-4

卡夫卡传:早年

[德]莱纳·施塔赫 著

任卫东 译

广西师范大学出版社 | 上海贝贝特

2022-6

德国卡夫卡研究专家施塔赫耗时18年,翻阅4000页书信、日记等手稿,吸纳诸多至今尚未发布的最新的卡夫卡研究成果,在《卡夫卡传》三部曲中以颇富画面感的生动叙述手法展现卡夫卡的内心与外在世界,包括大量聚焦日常生活的近景镜头,令人身临其境。

《卡夫卡传:关键岁月》聚焦1910到1915年那决定卡夫卡一生创作与生活的关键年月。这六年,构成卡夫卡生存的中心。他经历了一些痛苦的事情,这些事件塑造了他的自我形象,被他作为典型事件而铭记一生,尤其是战争爆发前几周发生的解除婚约事件。传记全景电影般呈现了犹太人身份、布拉格社会环境、禁欲主义、战争、与菲莉丝之恋等每一要素与经历在卡夫卡身上烙下的印迹。

《卡夫卡传:早年》勾勒出卡夫卡的成长历程。粗看之下,他的早年生活稀松平常,波澜不惊:出生在一个大城市的中产之家,按部就班的念书、恋爱,拿到看似令人艳羡的博士学位和一份枯燥无味的白领工作;而在这平常的表象之下,正是父亲的专断、新旧交替的城市、森严的社会,才确立了作家权力、恐惧、孤独的三大母题,孵化出了卡夫卡的魔幻风格。